Poco meno di trent'anni fa, quando il pistola che ora è a

Palazzo Chigi probabilmente era ancora nei lupetti (per gli

scout era troppo giovane),

accompagnai in giro per l'Italia Steve Furber, uno dei tre progettisti

dell'ARM (Acorn Risc Machine), il primo chip a tecnologia RISC

a basso

costo. http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture Furber teneva conferenze su quella tecnologia, io cercavo di

attirare

l'attenzione sull'Archimedes, un personal computer RISC (il

primo), perché

lo si installasse nelle scuole e nelle università. Quella tecnologia è stata adottata in seguito per la

progettazione di chip

che a lungo hanno continuato a chiamarsi ARM, utilizzati in

svariate

applicazioni industriali, fra le quali la telefonia cellulare.

Ogni iPhone

di questo mondo (come tutti gli smartphone equivalenti) si basa

su quella

tecnologia. Il pistola di Palazzo Chigi, che per essere stato una volta

a Silicon Valley se la tira da "moderno", dimentica

che se le nuove tecnologie oggi sono così

sviluppate è perché qualcuno le ha progettate

e fatte crescere, trenta e più

anni fa. Molti di quelli che ne sono responsabili ora hanno

più di sessanta

o settant'anni (Steve Jobs ne compirebbe sessanta l'anno prossimo). Questi sarebbero i "vecchietti" con i quali se la

prende Renzi. "Saria mi el pistola, el pistola te set ti..." (Jannacci, "T'ho

compraa i calzett de seda", 1964). È dal giorno dopo le le lezioni europee che viviamo sotto la

minaccia (che per alcuni può essere anche gradita) di quel 41%

che il PD ha ottenuto in quell'occasione, e che Matteo Renzi

dà per scontato che otterrebbe anche

alle prossime elezioni politiche.

Si tratta (vale la pena di puntualizzare) del 40,81% dei voti validi, che

sono stati 27.371.747 (a me i conti riportati sul sito del Ministero degli

Interni non quadrano perfettamente, ma la differenza è di poche migliaia).

Aveva votato il 58,68% degli aventi diritto; a quella quota vanno poi tolte

le schede bianche, quelle nulle, quelle contestate o non assegnate. I voti

attribuiti al PD sono stati 11.172.861. Ho trovato molto interessanti le dichiarazioni di un consigliere

regionale lombardo a proposito dei previsti tagli agli emolumenti

della sua categoria. Senza quegli ottomila euro di stipendio

(sono in realtà meno di settemila, ahilui, ma poi ha

altre entrate), come farà ad arrivare alla fine del mese?

Quando è stato eletto, facendo conto su quello stipendio

e sul vitalizio al termine del mandato, si è impegnato

per un mutuo costoso. Ma poi il vitalizio è stato abolito,

e ora... Di fronte all'obiezione che si tratta comunque di compensi

più che sostanziosi, il consigliere replica che prima

di essere eletto era un dirigente del settore privato: se avesse

saputo che da consigliere regionale avrebbe guadagnato di meno

non si sarebbe candidato.

27

ottobre 2014 - Un gettone per l'iPhone

26

ottobre 2014 - Il 41% di Renzi? Un bluff

7

ottobre 2012 - I dirigenti

7

agosto 2012 - Vivere al di sopra dei propri mezzi

18

maggio 2012 - La questione dell'età

11

maggio 2011 - Tagliare le tasse, tagliare la cultura

28

aprile 2011 - Le elezioni per il Comune di Milano

12

giugno 2009 - Perché sono scomparsi i «dischi»

3

gennaio 2009 - Quelli che hanno fatto il Sessantotto

8

dicembre 2008 - Lo straordinario spopola

6

ottobre 2007 - La linea del partito e quella dell'intellettuale

23

gennaio 2007 - Musica d'arte e di consumo

18

dicembre 2006 - Minimo comune denominatore

1

novembre 2006 - Quanto vale la musica in Italia?

18

luglio 2006 - Saluti

27

marzo 2006 - La dichiarazione IVA di Prodi

13

marzo 2006 - Se ne vado

2

novembre 2005 - Rock e lento

1

luglio 2005 - Live Eight: dove sono i nostri Billy Bragg?

26

maggio 2005 - You'll Never Walk Alone

25

maggio 2005 - Stalingrado e La fabbrica con gli archi

18

maggio 2005 - La laurea a Vasco Rossi

9

maggio 2005 - Grazie

3

maggio 2005 - Dimissioni dal Mantova Musica Festival

27 ottobre 2014 - Un gettone per l'iPhone

26 ottobre 2014

- Il 41% di Renzi? Un bluff

Alle ultime elezioni politiche l'affluenza

era stata del 75,16%, il 28% in più (si deve calcolare il calo o l'incremento

percentuale, non fare la differenza in punti percentuali), con 35.254.807 votanti.

Per ottenere una percentuale del 40,81% con un'affluenza uguale a quella delle

politiche del 2013, il PD dovrebbe raccogliere poco meno di 14.400.000 voti (giusto

il 28% in più rispetto alle europee). Nel 2013 – con quell'affluenza – ne prese

8.644.187, pari al 25.42%: quel famoso 25% che Renzi oggi paventa se il suo

partito ritornasse sulla "linea Bersani".

Ora, l'affermazione di Renzi che il

PD possa ottenere il 41% alle politiche,

"come alle europee", può forse ingannare quella grande massa di italiani che

non sanno cos'è una percentuale, come si calcola, e che operazioni si fanno

con quei valori. Ma che il PD possa ottenere quattordici milioni e passa di

voti in una consultazione politica, con alle spalle tutta la storia delle

differenze fra risultati europei e nazionali (ricordate il successo del PCI

alle europee, dopo la morte di Berlinguer?), fa davvero riflettere.

Se ne prendesse 11 milioni (gli stessi delle europee), che sarebbe comunque una

grande crescita rispetto al PD delle politiche 2013, otterrebbe il 31% circa.

Su questa cifra sono disposto a scommettere.

Quello di Renzi è un bluff. Qualcuno dovrebbe andarlo a vedere.

7 ottobre 2012 - I dirigenti

Devo dire che non mi stupisce tanto

l'idea che il valore di una carica pubblica debba essere misurato

soltanto in base ai guadagni che la carica produce (visto il

partito dal quale proviene il consigliere in questione). Mi

colpisce di più l'appello a quello che sembra essere

un sentimento largamente condiviso, non solo "a destra",

e cioè che sia giusto che un dirigente privato guadagni

molto, e che la qualità dei dirigenti privati sia necessariamente

alta. Dal che si deve concludere che se si vuole che le istituzioni

pubbliche abbiano dirigenti di qualità, devono essere

pagati almeno quanto quelli delle aziende private, che sono

di qualità per definizione.

Infatti, si parla della "casta" dei

politici, di quella dei magistrati, di quella (capirete...)

dei professori, ma mai di quella dei "manager" (così come

li si chiama qui da noi). Che un dirigente privato guadagni

tanto, tantissimo, è giusto, perché i dirigenti

privati sono bravi.

A dire la verità, avendo lavorato

per una quindicina di anni nel settore privato, e in un ambito

di quelli più competitivi, posso testimoniare che fra

i dirigenti delle aziende italiane ci sono anche sonorissime,

grandiose teste di cazzo. Ma vi ricordate quando i personal

computer della Olivetti facevano concorrenza a quelli della

IBM? Che fine gli hanno fatto fare? E lo sappiamo che la tecnologia

dei chip che oggi fanno funzionare gli smartphone la sviluppò una

piccola società inglese, acquistata dalla Olivetti, e

venne poi dismessa (quasi come il sistema common rail per i

motori diesel, sviluppato dalla Fiat e ceduto alla Bosch)? Ricordo

una riunione nella quale dovevo spiegare i principi dell'architettura

client-server allo staff di una grande compagnia telefonica.

Il dirigente mi disse: "Parli pure liberamente, qui siamo

tutti di estradizione tecnica!" La sua competenza tecnica

non era superiore, vi giuro, a quella linguistica.

È un

fenomeno globale. Chi ha visto The Inside

Job ricorderà le

facce da beoti (o da criminali, o entrambi) di alcuni dei dirigenti

e consulenti di grandi istituzioni finanziarie statunitensi,

responsabili del disastro del 2008. Molti sono ancora al loro

posto e guadagnano milioni.

È il risultato ovvio, direi,

di trent'anni di lotta di classe dall'alto in basso, fin dai

tempi di Reagan, senza apparente resistenza da parte dei partiti

(ma anche degli intellettuali) "di sinistra". "Tecnico" è bello

(come si vede dal nostro governo attuale) e merita, per difetto

(default, se preferite) paghe sempre più alte. La selezione

meritocratica la devono passare gli altri, i lavoratori. Chi è "tecnico" ha

meritato per sempre, a partire dal giorno in cui è stato

assunto come dirigente, spesso per meriti che con la competenza

non hanno nulla a che fare.

Ma il falcetto su l'uve iroso scende

come una scure, e par che

sangue cóle...

(G. Carducci, Ça

ira).

Non posso resistere a commentare il ritornello che da mesi circola nei discorsi di politici (non solo italiani) e opinionisti, e che mi raggiunge perfino qui, in mezzo all'Egeo: che per tanto tempo "abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi" e ora "ne paghiamo le conseguenze".

Faccio una certa fatica a identificarmi in quella prima persona plurale. Non posso negare che a lungo (e specialmente in certi periodi, e sotto certi governi) lo stato italiano si sia indebitato oltre ogni ragionevolezza, sia indulgendo nelle spese, sia rinunciando a incassare e tollerando un'evasione fiscale enorme. Ho sempre pensato (forse senza grande acutezza scientifica, perdonatemi) che un meccanismo tipico del processo di indebitamento dello stato italiano fosse l'emissione di buoni del tesoro, gran parte dei quali venivano acquistati da "risparmiatori" con il frutto della loro evasione fiscale, creando così un debito dello stato verso coloro nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere creditore.

Ma, in ogni caso, io (scusate la personalizzazione) non c'entro. Ho sempre votato contro i governi che hanno promosso quella politica. Ho sempre pagato le tasse, senza che mi restasse un centesimo da investire in borsa o in buoni del tesoro. Da quando lavoro direttamente per lo stato, nell'università, ho percepito compensi e stipendi ridicoli rispetto ai miei colleghi di qualunque altro paese europeo. Non ho beneficiato di sussidi e regalie di alcun tipo, e quando ho avuto bisogno della sanità pubblica credo di aver pagato tutto fino all'ultimo centesimo attraverso le imposte sui miei (modesti) redditi.

Non sono certamente il solo. Anzi. Credo che una larga percentuale dei miei concittadini si possa identificare in questo quadro e in questi comportamenti. Quindi, non "abbiamo" vissuto al di sopra dei "nostri" mezzi. "Hanno" vissuto al di sopra dei "nostri" (ahinoi) mezzi. Chi? Quei farabutti, dei quali si potrebbe ricostruire abbastanza facilmente l'elenco.

E che, in buona parte, e a lungo, hanno sostenuto quella politica di indebitamento anche per restare abbarbicati al potere e per impedire ogni rinnovamento politico-culturale della società italiana, perseguendo sempre e comunque gli obiettivi del neoliberismo più aggressivo.

Quindi, diteglielo (diciamoglielo), ai banchieri tedeschi, finlandesi, ai grilli parlanti della finanza e dell'industria: noi non abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, e se lo stato italiano si è indebitato lo ha fatto spesso perché il nostro paese restasse stabilmente nel loro campo. Perdonate l'insistenza: loro hanno vissuto al di sopra dei nostri mezzi.

18 maggio 2012 - La questione dell'età

A proposito del recente e rinnovato dibattito sulla gerontocrazia (certamente fondato, per chi si occupi di politica, o di università, o di altri settori congelati in Italia nello stato in cui si trovavano decenni fa): non trovate curioso come l'età tenda a diventare l'unico fattore, categoria, concetto, su cui basare ragionamenti sulle prospettive della società? Come se non esistessero il genere, la classe, la cultura, eccetera? Come se la vera e rapida soluzione di tutti i mali presenti sia costituita dalla cessione immediata, da parte dei "vecchi", del loro "potere" in favore dei "giovani", così da metterli finalmente in condizione da sviluppare le loro "maggiori energie" e la loro "creatività"? Come se non si trattasse di rimuovere dalle loro posizioni di comando coloro che le occupano indegnamente (non sempre e non solo in ragione della loro età), ma semplicemente di fare piazza pulita di tutti gli ultracinquantenni?

Vi pongo, dunque, questa domanda. Secondo voi, i trader che scommettendo sul fallimento di interi Stati stanno mandando in rovina l'economia mondiale e le esistenze di milioni (miliardi?) di persone giovani e meno giovani, quanti anni hanno?

Potete trovare la risposta alla penultima riga dell'articolo "Dal mercante di Venezia alle follie di JPMorgan", di Paul Kennedy, a pagina 34 de l'Internazionale uscito oggi.

11 maggio 2011 - Tagliare le tasse,

tagliare la cultura

Prima di passare a quello di cui vi volevo scrivere, una nota

importante. Dovunque voi siate, dovunque votiate per le prossime

comunali (se votate), non tralasciate di dare un voto alla lista.

A una lista, e a un candidato di lista (uno solo).

Se si vota solamente per il candidato sindaco, magari per uno

scrupolo di unità e contro le divisioni tra i partiti,

si rischia che quel sindaco, se eletto, non abbia una maggioranza

in Consiglio.

(E poi, carissimi/e milanesi, se vi va di votare per me, nella

lista di SEL, fate pure...).

Volevo accennarvi ai finanziamenti alla cultura, e ai relativi

tagli: un tema che si discute molto.

C'è una tendenza, qui da noi, a considerare i tagli alla

cultura (intesa nel senso più ampio, che include scuola

e università) come una specie di fenomeno atmosferico:

c'è la crisi, qualsiasi governo dovrebbe risparmiare,

un governo di destra - "nemico" della cultura, d'accordo

- taglia lì.

È tutto vero, ma forse perdiamo dei collegamenti.

La crisi del sistema basato sulla speculazione selvaggia c'è,

e non passerà se non cambia quel sistema (avete visto

il bellissimo documentario The Inside Job?). Ma i tagli alla

cultura non ne sono una conseguenza diretta, "naturale".

Il bilancio dello stato migliorerebbe se ci fossero maggiori entrate fiscali, e le entrate fiscali sarebbero maggiori se si recuperasse l'evasione e se si esigesse il giusto dalla fascia più ricca (sempre più ricca) della popolazione. Ma i governi di destra invece tagliano le tasse ai ricchi. E per recuperare risorse tagliano la cultura. È un puro collegamento contabile? Minori entrate di qua, minori uscite di là?

No. George Lakoff, lo scienziato cognitivo e politologo statunitense, consulente per la campagna di Barack Obama, ha spiegato il meccanismo in un libro pubblicato durante la presidenza Bush: Don't Think of an Elephant (Non pensare all'elefante, Fusi Orari, Roma, 2006). I tagli (o i mancati aumenti) alle tasse dei più ricchi contribuiscono a garantire ai ceti più affluenti la possibilità di far frequentare ai figli università private e di accedere ai think tanks delle fondazioni culturali sostenute dai conservatori. D'altra parte, i figli delle famiglie meno ricche fanno fatica ad accedere all'università. E nel frattempo i tagli alla cultura rendono sempre meno efficace l'istruzione pubblica, e colpiscono direttamente le professioni intellettuali tradizionalmente più affini ai settori progressisti della politica. È una strategia deliberata, quella di colpire le istituzioni culturali filo-democratiche, mentre si favoriscono le carriere dei figli dei ricchi.

È un fenomeno solo statunitense? Ne siamo immuni?

Tutt'altro. Almeno se ricordiamo che la politica di tagli così ben

orchestrata dall'asse Tremonti-Gelmini-Bondi (pace all'anima

sua) risale perlomeno al proclama del 1993 (che dovrebbe essere

più noto di quanto non sia) di Giancarlo Lombardi, allora

vicepresidente di Confindustria e successivamente ministro della

Pubblica Istruzione nel governo Dini (eh...).

Lombardi disse che l'obiettivo della formazione nel futuro avrebbe

dovuto essere quello di creare "menti d'opera emancipate

dal sapere critico".

Questa, carissimi e carissime, è la chiave della distruzione

della scuola e dell'università pubbliche pianificata

dalla destra italiana.

A sinistra c'è qualche imbarazzo a resistere: ricordo un articolo recente di Goffredo Fofi sull'Unità (30 aprile 2011). Un'incredibile difesa dei tagli (appunto, come se fossero nell'ordine naturale della cose), un attacco ai "finti intellettuali", che starebbero a lagnarsi della fine dei privilegi basati sull'impiego del denaro pubblico. È come se piovessero bombe (di un bombardamento deliberato e mirato) e si facessero le pulci a quelli che si nascondono nei rifugi (ma come ha detto qualcuno, quelli di sinistra si lavano poco).

Ma è ora, appunto, di voltare pagina e di cambiare aria.

Ci siamo vicini, no?

28 aprile 2011 - Le elezioni per il Comune

di Milano

Di solito a un candidato si chiede di presentare un programma,

o almeno un elenco convincente di valori in cui crede e di cose

che vorrebbe fare se eletto. Nonostante queste elezioni (come

tutte negli ultimi vent'anni) si siano trasformate in un referendum

sulla democrazia, e nonostante sia chiaro che a Milano l'obiettivo

principale sia quello di togliere la città dalle mani

del malaffare e di dare un segnale fortissimo alla politica

nazionale, mi permetto di rubare un po' del vostro tempo

per dirvi alcune delle cose per cui mi impegnerei se fossi eletto,

e che vorrei comunque che fossero realizzate.

Milano non è una metropoli. Forse lo è stata, forse potrebbe diventarlo, ma malgrado la supponenza di chi l'amministra da decenni, è una città modesta, sotto molti aspetti inferiore (ad esempio, per benessere di chi ci abita) a tante città italiane di provincia. Qualunque sia la categoria in cui la vogliamo includere, Milano potrebbe migliorare, e di molto, se chi l'amministra avesse la voglia o il tempo di tener conto dell'esempio delle metropoli europee, magari visitandole e studiandole. In altro momento e in altra sede (sul mio sito) parlerò di vita musicale, di cultura, di università, del mio mestiere: qui vorrei parlare brevemente di trasporti, che coinvolgono me, come voi, come tutti i cittadini, per una durata giornaliera spesso non inferiore a quella del lavoro.

Il confronto di Milano, non dico con Parigi e Londra, ma con Barcellona, Berlino (che solo poco più di vent'anni fa era un avamposto diviso da un muro), o perfino Atene è sconsolante. Pensate che aeroporto ridicolo sia la Malpensa (e quanto se n'è parlato!) rispetto a quelli ai quali dovrebbe fare la concorrenza. Provate ad arrivare dalla Malpensa con l'omonimo 'Express', senza trovare una scala mobile in discesa che vi porti al livello dei treni della metropolitana. E lo stesso per la Stazione Centrale: anche a usare i bizzarri tapis-roulants che sembrano servire solo ad allungare il viaggio, si deve poi trascinare la valigia su scale in salita e in discesa, in un corridoio puzzolente. Se e quando faranno davvero la linea della metro che da Linate porta in città, ci si potrà arrivare in ascensore come nel resto del mondo, o ci sarà qualche altro trucco per accontentare la lobby dei tassisti?

Pensate agli orari della metropolitana: molti treni di superficie partono dalle varie stazioni di Milano anche un'ora prima che la metropolitana abbia aperto. E perché Milano non ha una stazione degli autobus? Non se ne poteva fare una sulla superficie delle ex-Varesine, risparmiando un paio di torri che resteranno vuote? No, meglio progettare un'autostrada sotterranea da Linate a Rho, con l'obiettivo pazzesco di mettere il traffico e l'inquinamento sottoterra (ma gli automobilisti respireranno i loro gas di scarico, o questi saranno pompati fuori nella città?).

Alcuni di questi vi sembreranno dettagli inessenziali. Ma è attraverso la somma di tutti questi dettagli che si crea una città dove usare la propria auto è meno conveniente che ricorrere al trasporto pubblico. Non ci sono, poi, ecopass e altre tasse che tengano: se metro, bus e tram sono scomodi (in quale c'è posto per mettere una valigia, anche quando passa da stazioni o aeroporti?), se la guida è a strappi e i passeggeri meno agili sono sbattuti avanti e indietro (nei "nuovi" tram, soprattutto), se le corsie preferenziali sono invase dalle auto (anche a causa dei parcheggi in seconda fila) e nessuno interviene, chi resiste – potendo – a prendere la macchina? E se le piste ciclabili non esistono, o hanno percorsi indifesi e assurdi, che alternative si offrono?

Alcune delle città che ho citato hanno un traffico paragonabile

a quello di Milano (ma sono molto più grandi), altre

anche peggiore (ma hanno rinnovato i loro trasporti pubblici

più di recente e più rapidamente). Nessuna però offre

l'immagine di incapacità di affrontare e risolvere i

problemi del traffico che Milano e i suoi amministratori hanno

presentato, da anni e anni. La speculazione, il disprezzo per

la volontà dei cittadini e le esigenze dei più deboli

(pensiamo alle vicende dei parcheggi sotterranei), le lobbies

economiche e politiche fanno premio su tutto.

Ne vogliamo uscire?

12 giugno 2009 - Perché sono scomparsi

i «dischi»

Sono appena tornato da un viaggio all’estero, dove ho potuto constatare

la sparizione graduale (ma implacabile) dei negozi di «dischi»,

anche in città di più di tre milioni di abitanti. Ad Atene

reggono un paio di megastore, ma lo spazio è occupato sempre

di più da dvd e giochi; a Smirne non sono riuscito a trovare

un solo negozio che avesse dei cd audio: tutti i grandi negozi che

ho incontrato vendevano solo dvd e giochi, e quando in un quartiere

periferico ho scoperto una bottega che sembrava promettere delizie

musicali orientali, ho trovato che gli unici supporti audio erano cassette,

e il resto erano dvd e dischi blue-ray.

Come ormai succede con sempre maggior frequenza, più ci si allontana

dal «centro» e più si vede il futuro: il consumo

di musica registrata su supporti fa parte di uno stile di vita del passato,

giustificato dall’esistenza di appassionati ormai avanti con gli

anni, che hanno ancora le loro collezioni e i loro apparecchi. Quasi

impossibile, tra l’altro, trovare dei lettori di cd, se non sulle

bancarelle.

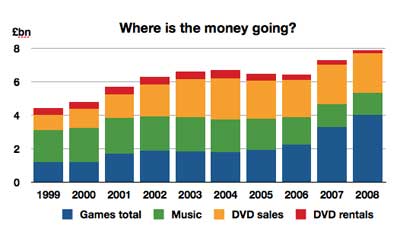

Vi invito a dare un’occhiata al grafico pubblicato qualche giorno

fa sul sito del Guardian. Dimostra la fondatezza di alcune

valutazioni critiche su declino dell’industria fonografica, tra

cui le mie (a partire da molti anni fa). Fin dai tempi dell’allarme

sulla «copia privata», nei primi anni ottanta, le case discografiche

hanno sostenuto che qualunque appropriazione di una registrazione attraverso

pratiche non legali costituisse una vendita persa. Convinti della validità

di una vera e propria assurdità economica, cioè la disponibilità

infinita da parte del consumatore, i discografici affermavano che se

invece di copiare un fonogramma il consumatore lo avesse comprato, avrebbe

avuto comunque i soldi per comprarne un altro; si accanivano dunque

(e lo avrebbero fatto per venticinque anni a seguire) contro i consumatori

più amanti della musica e più attivi, chiamandoli “pirati”,

nella convinzione che se avessero smesso di copiare (o, più tardi,

di scaricare dalla rete) avrebbero comunque avuto le risorse economiche

per comprare tutto quello che desideravano ascoltare.

Il grafico del Guardian, che si riferisce alle vendite in

Gran Bretagna negli ultimi dieci anni di prodotti tipicamente consumati

dal pubblico interessato anche alla musica, registra comunque un’espansione

del mercato, ma ci fa vedere che la quota della «musica»

(cioè dei supporti fonografici) è in continua contrazione.

È vero, ed è anche ovvio, che se è possibile procurarsi

lo stesso bene in una forma più agile, o addirittura senza pagarlo,

si potranno spendere i propri soldi anche per procurarsi altri tipi

di beni; ma quello che si vede dal grafico in modo molto chiaro è

che ci sono altri beni che attraggono in modo irresistibile le risorse

altrimenti dedicate alla musica: in particolare, i giochi. I giochi

sono in decisa espansione, e sono gli unici responsabili dell’allargamento

del mercato, essendo la «musica» in calo e i dvd ormai

stabili da qualche anno.

Il grafico non mostra altri consumi concorrenti: telefoni cellulari

e relativi servizi, fotocamere e videocamere digitali, computer e Internet,

eccetera. Negli anni che i discografici ancora mitizzano (e nei quali,

bisogna dirlo, si vendevano molti meno supporti fonografici di oggi)

questi consumi non esistevano. Il verso della famosa canzone dei Rolling

Stones, «what can a poor boy do except to sing for a rock ‘n’

roll band» non segnalava solo la condizione dei giovani londinesi

rispetto agli studenti politicizzati del resto d’Europa, ma indicava

l’orizzonte limitato delle possibilità di servirsi della

tecnologia in modo creativo. Nel ’68 lo «stereo»,

insieme alla radiolina a transistor, era l’unica tecnologia elettronica

di massa.

Oggi ampie fasce della popolazione preferiscono avere un cellulare,

un pc, una videocamera, una Playstation, che una collezione di «dischi».

Molti giovani (anche non tanto giovani) preferiscono far tardi la sera

cimentandosi in rete in un gioco di ruolo che ascoltando l’ultimo

album. E dunque quei tempi non torneranno più, cari discografici,

neanche se un governo compiacente mettesse un poliziotto vicino al

computer di ogni possibile downloader.

3 gennaio 2009 - Quelli che

hanno fatto il Sessantotto

Si parla molto di “quelli che hanno fatto il Sessantotto”.

Chi sono?

Il Sessantotto, come tutti sanno, copre un periodo abbastanza lungo:

grosso modo dal 1967 (prima occupazione della Cattolica di Milano)

o dai primi mesi del 1968 (Valle Giulia a Roma), alle elezioni politiche

del 1976 (il 20 giugno, quelle del “sorpasso” mancato)

o ai primi mesi del 1977.

Le prime occupazioni furono guidate da studenti che frequentavano gli

ultimi anni dell’università, e che dunque avevano intorno

ai 22-23 anni (come Mario Capanna, nato nel 1945). Una parte non piccola

dei militanti che si unirono ai movimenti studenteschi lo fecero negli

anni più duri della “strategia della tensione”, quindi

tra il 1969 e il 1975: chi entrò all’università

nel 1969 era nato nel 1950, mentre gli studenti delle medie superiori

che affollavano le manifestazioni milanesi del 1975 (per le morti di

Varalli e Zibecchi) erano nati nel 1957 o 1958.

La “generazione del Sessantotto”, quindi, copre una dozzina

abbondante di anni (di nascita): tutt’altro che una sola leva,

tutt’altro che omogenea dal punto di vista delle condizioni di

vita durante l’infanzia e l’adolescenza e da quello della

formazione culturale e politica. In quell’arco di leve (da quella

del ’45 a quella del ’58), naturalmente, solo una minoranza

“fece” il Sessantotto. Non tutti partecipavano alle manifestazioni,

è ovvio, e una quota ancora più piccola militava in organizzazioni

politiche (e se no, la famigerata “maggioranza silenziosa”

da dove sarebbe venuta fuori?).

Il famoso “rapporto” del prefetto di Milano Libero Mazza

del 1970 parlava di migliaia di estremisti armati; fu causa di polemiche

e interrogazioni parlamentari il fatto che Mazza equiparasse a terroristi

(potenziali o in senso proprio) tutti i militanti della sinistra extraparlamentare.

Milano allora aveva un milione e seicentonovantamila abitanti: è

chiaro che quelle migliaia (armati o no che fossero: ma quelli armati

per davvero erano probabilmente poche decine) erano una decisa minoranza

della popolazione, anche nella fascia demografica più coinvolta.

Insisto su Milano, perché fu uno dei centri più rilevanti

di quella stagione: se si estende il discorso all’Italia intera,

è facile dedurre che quelli che “fecero” il Sessantotto

furono davvero pochi. Molti, moltissimi, vissero in quegli anni la loro

gioventù, ma appartengono all’anomala “generazione

del Sessantotto” solo per appartenenza anagrafica e per averne

respirato il clima.

Non voglio in questa sede nemmeno accennare a un giudizio sulla rilevanza

di quel periodo e dei movimenti politici e culturali che ne furono

protagonisti:

è certo che l’Italia fosse nel 1968 l’unica democrazia

nell’Europa meridionale, è certo che ci sia stato almeno

un tentativo serio di colpo di stato della destra autoritaria, è

certo che una strategia terroristica a base di attentati dinamitardi

(con centinaia di vittime) sia stata ispirata e guidata dai servizi

segreti, non solo italiani, con l’aiuto dei neofascisti, è

certo che quello sia stato un periodo di emancipazione e conquista di

diritti per i lavoratori, le donne, i giovani, i media, è certo

che sia stato anche il momento e il terreno di coltivazione del terrorismo

brigatista che esplose con la massima violenza a metà degli

anni settanta.

Certamente “quelli che hanno fatto il Sessantotto” ne portano

la responsabilità, in positivo, in negativo, per ciò che

hanno realizzato e per ciò che non sono stati capaci di vedere

o di fare. Sono comunque una minoranza, per di più segnata da

una diaspora che rende quasi impossibile assimilare delle esperienze,

creare delle categorie. In ogni caso, un sessantaquattrenne o un cinquantenne

di oggi (o chiunque sia nato tra il 1945 e il 1958) non è necessariamente

uno “che ha fatto il Sessantotto”. Anzi, statisticamente

è molto più facile che sia uno di quella maggioranza che

proprio non vi ha preso parte, che in quegli anni ha pensato alla carriera,

si è divertito nel simpatico clima di promiscuità, ha

cantato indifferentemente canzoni di Battisti o di Guccini, al massimo

una o due volte (per moda) ha gridato uno di quegli “slogan orribili”

di memoria morettiana (da Caro diario).

Negli ultimi tempi, forse anche per la nausea di dodici mesi di celebrazioni

del quarantennale, capita spesso di sentire manifestazioni di fastidio

o di critica severa verso la fantomatica “generazione del Sessantotto”.

C’è chi l’accusa di aver preso il potere e di averlo

usato male, c’è chi le rimprovera di non averlo preso,

c’è chi vede sessantottini “traditori” dappertutto

nelle stanze dei bottoni, c’è chi li compatisce come sconfitti.

Ma quali sessantottini, di grazia? A quali dei numerosissimi percorsi

individuali (politici, culturali, personali) ci si riferisce?

È curioso, ma questi discorsi generazionali – con toni

moralistici – non sono mai stati fatti per le generazioni che

fornirono le avanguardie e la base di massa del fascismo. E durante

il Sessantotto gli antifascisti storici e i partigiani erano amati e

rispettati, nonostante facessero anche loro parte (come sparuta minoranza)

delle stesse generazioni che avevano applaudito il Duce, avevano donato

l’oro alla Patria, erano corse ad arruolarsi per la conquista

dell’Impero o per “spezzare le reni alla Grecia”.

I propri anni si portano con dignità, o con indegnità,

a dipendere da quello che si è realizzato. Questo vale per tutti:

sessantottini, settantasettini, quarantenni, trentenni, ventenni. L’importante

è fare qualcosa, no?

8 dicembre 2008 - Lo

straordinario spopola

Pare incredibile, ma dall’ultimo intervento sul mio Diario sono passati

solo otto mesi. Sembrano otto anni. Ammetto la delusione e la malavoglia,

ma prego i cari lettori di comprendere che avevo davvero da fare. Qualche

prova? Da allora, dopo le elezioni, sono usciti due miei libri, ci sono

stati tre concerti importanti degli Stormy Six (tanto importanti che

potrebbero essere stati gli ultimi), ho vinto uno degli ultimi concorsi

universitari prima della “riforma” Gelmini, ho potuto ascoltare dalla

viva voce di una funzionaria del rettorato la frase indimenticabile:

«Ma lei, invece che andare in pensione, si fa assumere come ricercatore?»

Dunque, in attesa di diventare rapidissimamente associato, poi ordinario,

poi preside di facoltà e poi rettore (grazie al rapido svecchiamento

dell’università promesso dal governo, e per poter dare una risposta

convincente alla funzionaria), ed essendo prevedibile che prossimamente

sarò di nuovo molto impegnato, approfitto di una brevissima vacanza

per sottoporvi una riflessione.

Lo “straordinario” spopola. Da almeno un decennio è uno degli inquinanti

linguistici peggiori. Quando lavoravo a Radio Tre non potevo scambiare

due parole con un intervistato che già incappavo nell’odioso aggettivo.

E dire che allora li avvisavo, e premettevo nella corrispondenza un

elenco di sinonimi e di perifrasi. Poi mi è toccato subirlo da ascoltatore

e da lettore. “Straordinario” è entrato nella lingua di legno degli

intellettuali (soprattutto “di sinistra”, con molte virgolette), come

surrogato di qualsiasi anche modestissimo tentativo di argomentare un

giudizio. Il grande regista, l’esimio direttore, l’austero filosofo,

l’acuminato critico, il pragmatico architetto (spero che si capisca

che la precedenza all’aggettivo cerca di mimare la retorica socio-culturale

corrente), dicono che il tale spettacolo, il tale melodramma, il tale

saggio, la tale performance, il tale progetto è “straordinario”. Basta,

non c’è bisogno di altro. Se lo dicono loro... “Il tempo è tiranno”,

si sa. E anche lo spazio concesso sulle pagine dei giornali. Quindi,

perché dilungarsi in spiegazioni: è “straordinario”, no?

Arriva sempre un momento in cui le parole, dal lessico dei VIP della

cultura, approdano alla pubblicità. È successo anche a “straordinario”.

Forse non proprio ora, ci può essere stata qualche avvisaglia precedente.

Ma quando un aggettivo entra con un ruolo da protagonista in uno spot

della Barilla, è fatta. L’ansia per lo “straordinario” diventa di massa.

Come al solito, l’adozione della lingua dei VIP (di “certi” VIP) è anche

uno strumento per connotare le caratteristiche upmarket del

prodotto. Quando “straordinario” apparirà in uno spot della Lidl il

processo sarà davvero compiuto. Ma la barillazione di “straordinario”

ci insegna comunque qualcosa.

Primo: è il segno che il tagliar corto con un giudizio apodittico, dopo

esser stato a lungo un giochetto dei potenti, penetra in tutti gli strati

della società. “Assolutamente”. “Straordinario”. “Senza se e senza ma”.

Anzi: “Assolutamente straordinario, senza se e senza ma”. L’esasperazione

dello scontro e della certezza della propria visione. L’inutilità del

ragionamento, la pretesa di “aver ragione”. Un modo di alzare la voce

senza nemmeno sforzare la laringe. L’anticamera di ogni guerra civile

(ah, ne sono assolutamente convinto!).

Secondo (però...): perché proprio “straordinario”? Perché questo bisogno

di meraviglia, di eccezionalità? Forse per restituire valore a un mondo

arido? Perché si è incapaci di vera meraviglia, di restare incantati

sempre e da ogni cosa (dalla natura, dalle altre persone, dalle creazioni

scientifiche e artistiche - tutte - dell’umanità), e ci si rifugia nella

“straordinarietà” di qualche “evento”? Chi non si piega alla retorica

dello “straordinario” si inchina a quella della fede. C’è bisogno di

un dio, dell’aldilà, di ciò che comunque non appartiene alla nostra

vita e possiamo sperare solo di contemplare. A chi serve, se nessuno

riesce a riconoscersi nell’ordinario? A chi serve, se l’ordinarietà

della nostra vita (della maggior parte della nostra vita) è svuotata

di valore, e le cose “straordinarie” sono fuori dalla nostra

portata? Ma perché, allora, non cercare valore – e meraviglia

– nell’ordinario?

(Ah be’, se riesco a diventare ordinario ve lo racconto!).

6 ottobre 2007 - La linea del partito

e quella dell'intellettuale

A chi può interessare di sapere se voterò o non voterò

alle primarie del Partito Democratico? Forse nemmeno a quelli che continuano

a spedirmi gentilmente inviti a farlo, per questo o per quel candidato

(sono stato fra quelli che hanno votato nelle altre primarie: il mio

indirizzo è noto, anche se pare che non dovrebbe essere usato).

Non voterò. Questo non è un invito ad altri a seguire

il mio esempio, ma qualcuno che non vota ci deve pur essere, anche tra

quelli che parteciparono alle primarie del 2005. I conti sono presto

fatti: allora fummo più di 4 milioni, ora si farà festa

se i votanti saranno più di un milione. Io sarò uno di

quei più di tre milioni che mancheranno all’appello.

Non faccio politica attivamente. Credo di fare politica con ogni mia

azione, con ogni cosa che scrivo, con i miei comportamenti pubblici

e privati. Ma non faccio politica militante. Ho tentato di fare politica

militante anche relativamente di recente, ma sono stato – per

così dire – respinto. Per fare uno dei vari esempi possibili,

quando, insieme a un collega che è uno dei maggiori esperti di

sistemi informatici del nostro paese, sono andato a una delle riunioni

di fondazione del PdCI (autunno del 1998), sono fuggito dopo un’ora

e mezza di relazioni in stile anni ’60 sullo stato delle contraddizioni

nel pianeta, che finivano inevitabilmente in mugugni su «quei

delinquenti di Rifondazione». Ho partecipato all’assemblea

di fondazione dell’Unione (a Roma, febbraio 2004), sprofondando

in una noia televisiva mortale, dalla quale emergeva l’unico intervento

da statista: ahimé, quello di Giuliano Amato. Di quei giorni

ricordo molto di più un’altra cosa: l’annuncio alla

televisione spagnola – colto al volo facendo zapping in albergo

– di un José Luis Zapatero candidato allora dato largamente

per perdente, che in caso di vittoria socialista le truppe spagnole

sarebbero state ritirate dall’Iraq.

Non faccio politica in o con un partito (non avrei nessuna obiezione

di principio a farlo), ma la subisco. Più o meno esattamente

cinque anni fa la mia collaborazione (di alcuni anni) con Radio Tre,

fino ad allora pienamente soddisfacente, si è interrotta perché

le mie critiche all’uso della musica registrata con l’introduzione

delle playlist non sono piaciute al nuovo direttore, installato dal

governo di centro-destra. L’ex-nuovo direttore, ora, è

direttore di tutta RadioRai. Né cinque anni fa, né dopo

la vittoria elettorale dell’Ulivo, i politici del centro-sinistra

si sono interessati della radio: figurarsi del mio caso personale. Quando

si parla dei licenziamenti e delle esclusioni operate in Rai durante

il governo di centro-destra, se va bene, si ricordano «Biagi,

Santoro, Luttazzi, la Guzzanti e decine di altri collaboratori».

Avete mai sentito un solo nome, di quelle «decine di altri collaboratori?»

Avete mai sentito che qualcuno abbia ripreso a collaborare con la Rai?

Dall’inizio di questo decennio (chiamarlo secolo o addirittura

millennio mi sembra ridicolo: chiamiamolo uno dei decenni di merda più

recenti) ho lavorato, sempre più intensamente, nell’università.

Da allora i modestissimi compensi per questo lavoro sono soggetti, ogni

anno, a una tassazione crescente (non vorremo che questi lavoratori

autonomi la facciano franca con l’Inps, vero?), ed essendo rimasti

rigorosamente invariati in cifra lorda sono progressivamente diminuiti

al netto delle tasse e dei contributi. Il ministro dell’Università,

l’anno scorso, ha dichiarato che se nella finanziaria di quest’anno

non ci fossero state risorse sufficienti si sarebbe dimesso. Ci saranno?

Chi lavora nell’università le vedrà, o finiranno

in una partita di giro? E se non ci saranno, si dimetterà? Il

fatto che l’onorevole Mussi (persona rispettabile) abbia deciso

di non entrare nel PD non cambia la mia insoddisfazione: giro comunque

la domanda al suo vice Nando Dalla Chiesa, caro amico.

Infine, stamattina scopro che la piazza più vicina a casa mia,

Piazza Bernini, a Milano, sarà sventrata tra poco per costruire

un parcheggio sotterraneo, per un centinaio di posti auto, con rituale

eliminazione di una decina di alberi di alto fusto in perfetta salute,

sconvolgimento del traffico per almeno due anni (almeno secondo la data

dichiarata di termine dei lavori), mentre a poche centinaia di metri

è ancora aperta la voragine di via Ampère, dove gli scavi

hanno minacciato di far crollare i palazzi adiacenti. Questa politica

di speculazione feroce, che non dà nessun beneficio ai cittadini,

regalando terreno pubblico a immobiliaristi e costruttori amici degli

amici, è stata contrastata a Milano solamente dagli abitanti

dei quartieri. Ha suscitato più contraddizioni all’interno

della stessa maggioranza di centro-destra che l’opposizione intransigente

del centro-sinistra. Quando stamattina ascoltavo la gente del quartiere

desolata e arrabbiata, avrei avuto la tentazione di dire: «Avete

votato la Moratti? Ecco quello che vi meritate.» Ma ho taciuto,

perché non ricordo che nessuno degli esponenti del centro-sinistra

milanese (ora candidati per le primarie del PD) abbia speso una parola

sul modo in cui la speculazione negli ultimi anni ha messo le mani sul

sottosuolo della città.

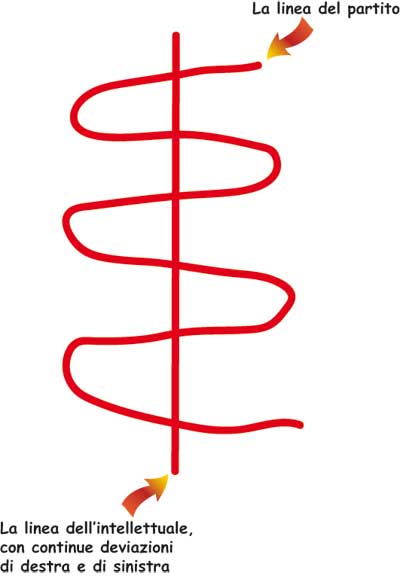

Spero che tutto questo non passi per «antipolitica». O che

contribuisca a spiegarla. La mia posizione non è dissimile da

quella dell’intellettuale nella barzelletta grafica che un filosofo

comunista di Berlino Est mi disegnò su un tovagliolo di carta

circa venticinque anni fa, e che con piacere riproduco sul mio sito.

Sarò uno di quei tre milioni che non voteranno. Può darsi

che mi abitui.

23 gennaio 2007 - Musica

d'arte e di consumo

Mi è difficile trattenere delusione e sconforto per l’intervista

di Fabio Fazio a Maurizio Pollini, durante la trasmissione “Che

tempo che fa” di domenica 21 gennaio.

Molti musicofili (amici e colleghi che ho sentito a voce, altri che

ho letto su vari blog) hanno criticato Fazio, per quella che è stata ritenuta “ostentata

incompetenza”. Non entro nel merito. Può darsi che Fabio Fazio sia

a disagio col repertorio “colto” (credo sia noto che si è laureato

a Genova nel 1990 con una tesi su Elementi letterari nei testi dei cantautori

italiani), ma a me il suo atteggiamento è parso più che altro

una forzatura del ruolo di “popolarizzatore” che si ritiene spetti

ai conduttori televisivi. Col rischio che – mentre Fazio cercava di spiegare

al “grande pubblico” i concetti espressi da Pollini – il grande

pubblico di Pollini, che si sarà messo all’ascolto della trasmissione,

avrà trovato il livello dell’intervista inadeguato alla propria

competenza, più alta.

Ma quello che mi ha deluso e sconfortato è stato proprio Maurizio Pollini,

persona che ammiro fortissimamente, e che considero (se non altro per certe battaglie

condotte dalla stessa parte, a cominciare da “Musica nel nostro tempo”)

un amico. Non era la prima volta che sentivo parlare Pollini alla televisione,

degli stessi argomenti che ha toccato il 21 gennaio. C’è stato un

programma di RaiSat, intitolato (credo) “Musica della rivoluzione”,

nel quale venne riproposto qualche anno fa il filmato di uno degli storici concerti

dei primi anni settanta: forse al Comunale (oggi Valli) di Reggio Emilia, nel

1973, nel quadro delle manifestazioni di “Musica/Realtà”.

Claudio

Abbado e Maurizio Pollini avevano presentato composizioni di Luigi Nono, e al

termine i tre musicisti avevano sollecitato il dibattito col pubblico. Un giovane

si era alzato, aveva detto di aver apprezzato molto la musica di Nono, ma di

trovarla tutto sommato ostica; credendo di spiegarsi, aveva detto che gli piacevano

molto i King Crimson. Ma né Nono, né Abbado, né Pollini

sapevano chi fossero i King Crimson, e quindi era loro sfuggito il sottinteso

del commento: che la musica di Nono risultava difficile al giovane ascoltatore,

nonostante apprezzasse un rock tra i più radicali dell’epoca (più di

vent’anni dopo, un eminente musicologo mio amico fraterno, ascoltando durante

una mia conferenza un brano dei King Crimson registrato nel 1973 al Concertgebouw,

mi disse: «Però, mica male questo minimalista. Chi è?»).

Quindi, il commento scatenò un fuoco di fila, nel quale Maurizio Pollini

era particolarmente acceso, contro la “musica di consumo”, prendendo

di mira soprattutto gli arrangiamenti mozartiani di Waldo de Los Rios. Che coi

King Crimson c’entravano moltissimo, evidentemente.

Durante l’intervista con Fazio, Pollini ha ripreso quasi con identici accenti

(forse con meno scandalo) la stessa tripartizione statica e contraddittoria dell’universo

musicale: la musica d’arte (ottima), la musica popolare (spesso molto buona,

vedi l’uso che ne hanno fatto Beethoven e Bartók), la musica di

consumo (brutta, onnipresente e inutile, col suo ostinato “bum bum” ritmico),

più il jazz, che in alcuni casi è davvero musica d’arte.

La spiegazione che Pollini (malgrado le frenate di Fazio) ha cercato di dare

della varietà e della sottigliezza ritmica della musica d’arte rispetto

alla musica di consumo, citando il caso del Sacre di Stravinsky, sarebbe

stata molto utile trent’anni prima: forse il giovanotto emiliano avrebbe

potuto spiegare che la ragione per cui lui e moltissimi cultori del progressive

rock frequentavano la musica dei King Crimson era proprio la presenza di metri

addittivi, di armonie politonali, di scale inusitate. Se Fabio Fazio avesse un

minimo di conoscenza della popular music al di fuori della canzone d’autore

italiana, avrebbe potuto citare a Pollini i nomi di Frank Zappa, dei Gentle Giant,

dei Genesis (per non andare verso nomi troppo “difficili”); e che

dire della popular music greca, turca, mediorientale?

L’arte, nel discorso di Pollini, si identifica con la qualità, e

la qualità “fa bene”. Visione politicamente condivisibile.

Ma la qualità è una proprietà esclusiva del repertorio “colto”?

E chi la decide: è un dato universale, stabilito a priori o da una cerchia

di eletti? O è socialmente organizzata? Pollini non si domanda come mai

il jazz è stato a lungo considerato (negli ambienti “colti”)

una musica rozza – tanto che lo stesso Adorno ne scriveva male anche dopo

Monk, Parker, Davis, Coltrane – e solo negli ultimi trent’anni è entrato

nel pantheon della musica d’arte? È forse cambiato il jazz, o è cambiato

il giudizio da parte degli amanti della musica colta?

Contrapporre in modo così rude

la qualità della musica d’arte alla banalità di quella di

consumo, senza minimamente contemplare l’esistenza di popular music diversa

da quella presentata in forma di caricatura, serve a conquistare alla musica

colta nuovi ascoltatori giovani? O non serve piuttosto a creare un piccolo gruppo

di nuovi snob, convinti della qualità della musica d’arte senza

avere strumenti di comprensione diversi da quelli del più ottuso ascoltatore

di “bum bum” ritmici?

Molti anni fa, durante un incontro nel quale

Pollini mi aveva detto: «Tu

che ti occupi di jazz...», sottintendendo un apprezzamento (mai

che io mi occupassi di “musica di consumo”!), gli avevo

promesso che gli avrei fatto avere una cassetta con una selezione di

brani di popular music che secondo me, a un musicista raffinato come

lui, avrebbe fatto comprendere all’istante che la questione della

qualità e

del valore estetico è più complessa e articolata di quello

che il dualismo “d’arte”/”di consumo” lascia

intendere. Una copia di quella piccola antologia, con la scritta “cassetta

di Maurizio” dev’essere ancora tra le mie cassette. Mi

sa che mi toccherà rispedirla.

18 dicembre 2006 - Minimo

comune denominatore

L’ultimo in ordine di tempo (per me) è stato Pier Ferdinando

Casini, ma quello che ho da dire è rigorosamente bi-partisan

(aaaaargh!).

Dunque, anche per Pier Ferdinando, come per tutti i politici italiani

(aspetto smentite), i conflitti fra le coalizioni o all’interno

di una coalizione possono essere risolti trovando un “minimo comune

denominatore” fra le diverse posizioni. È comprensibile,

quindi, che i conflitti non si risolvano e che il clima sia sempre più

esacerbato: perché il minimo comune denominatore non esiste!

Esiste il minimo comune multiplo (mcm) che, dati due interi a

e b, è il più piccolo intero positivo che è

multiplo sia di a che di b. Esiste anche il massimo

comun divisore (MCD) di due interi, che non siano entrambi uguali a

zero: è il numero naturale più grande per il quale possono

entrambi essere divisi.

Ma il minimo comune denominatore proprio non c’è. Sì,

è vero: quando si sommano due frazioni il denominatore comune

si calcola facendo il minimo comune multiplo dei denominatori delle

frazioni da sommare: ma una volta ottenuto quel denominatore, non è

minimo rispetto agli altri denominatori. Ad esempio (traggo l’esempio

da Wikipedia), la somma di 2/21 più 1/6 è 11/42, e chiunque

vede che 42, per quanto sia il minimo comune multiplo tra 21 e 6, non

è “minimo” né “comune” rispetto

ai “denominatori” 21 e 6.

Il fatto che i politici (tutti, salvo smentita) siano ignoranti di

aritmetica non mi colpisce. Quello che mi preoccupa è che, come indica la

scelta di una metafora così balorda (cfr. G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, The University Of Chicago Press, 1980),

siano ignoranti anche di politica.

1 novembre 2006 - Quanto

vale la musica in Italia?

Una ricerca realizzata dal Centro ASK dell’Università Bocconi

ormai ogni anno permette di accedere a un resoconto dettagliato dell’economia

della musica in Italia. Una “stima del valore del sistema musica

in Italia” offriva per il 2004 – l’ultima ricerca

fu presentata a dicembre del 2005 – un totale di oltre due miliardi

di euro: per la precisione, 2284,2 milioni di euro (la tabella ASK riporta

“migliaia di euro”, ma si tratta di una svista).

È una cifra notevole, e sembrerebbe confermare l’obiettivo

originario della ricerca promossa dal CORAM (un coordinamento di operatori

del settore) nel 2001, sempre con il contributo scientifico della Bocconi,

e della quale le ricerche successive hanno conservato l’impostazione

e le fonti. Il comparto musicale – si sottintendeva allora e si

continua a sottintendere – costituisce una componente non trascurabile

dell’economia del Paese, e quindi se lo Stato non prende i provvedimenti

che gli operatori del settore sollecitano, non solo danneggia la vita

culturale della nazione, ma anche colpisce un ramo potenzialmente prospero

dell’industria, penalizzando investimenti, contribuendo alla perdita

di posti di lavoro, e così via. Un modo del tutto legittimo,

a prima vista astuto, di catturare l’attenzione dei politici,

in gran parte poco sensibili alle esigenze della cultura e della musica

in particolare. All’epoca della presentazione della prima ricerca

veniva dato molto risalto ai risultati di uno studio condotto negli

USA, dal quale risultava che gli studenti che suonavano uno strumento

avessero voti migliori in matematica e nelle materie scientifiche. L’idea

che la musica e la cultura non abbiano un valore in sé, ma che

servano ad altro (dallo studio della matematica al turismo) e solo in

questa dimensione subordinata possano essere prese in considerazione

e valorizzate, da allora ha fatto una certa presa sui politici italiani,

come si può facilmente ricavare dalla lettura del programma elettorale

dell’Unione.

Ma, tornando ai risultati della ricerca, viene da chiedersi se davvero

il valore del sistema musica in Italia sia ragguardevole, e giustifichi

da solo l’eventuale attenzione della politica. Come ho già

fatto l’anno scorso per i miei studenti, ho confrontato i dati

della Bocconi con i risultati dei principali gruppi industriali italiani

nello stesso anno. A questo riguardo, la mia fonte per il 2004 è

costituita da uno studio R&S Mediobanca, pubblicato la scorsa estate

su la Repubblica.

L’industria musicale nel suo complesso, comprendendo la discografia,

lo spettacolo dal vivo e le sale da ballo, l’editoria musicale,

l’industria degli strumenti musicali, le scuole di musica, genera

un volume di affari che è inferiore a quello di singoli gruppi

industriali collocati intorno al ventesimo posto della graduatoria nazionale:

i 2284,2 milioni di euro del sistema musica si confrontano con i 3255

di Luxottica, i 3100 di Indesit, i 2772 di Buzzi Unicem, così

come nel 2001 il valore di tutto il comparto musicale superava di poco

il fatturato della Barilla (da sola), ed era il doppio di quello di

Armani. Chi fosse interessato ai dati completi (e alle ricerche CORAM

e ASK) li può scaricare dal mio sito, alla pagina http://www.francofabbri.net/pagine/Uni_Download.htm

(sotto il titolo Materiali per gli studenti).

Vorrei fare qui solo due brevi considerazioni.

1) Le ricerche come quelle del Gruppo ASK sono utilissime, vanno incoraggiate,

si deve fare sì che i loro risultati siano conosciuti ampiamente,

vanno estese e perfezionate, ma non ci si deve illudere che compensino

la disattenzione dei governi verso le ragioni della musica. Le ricerche

fotografano l’intero comparto musicale come una singola azienda

in grave crisi (l’Alitalia, per dimensioni, si offre facilmente

al confronto), e la mia opinione è che il rapporto fra valore

economico del comparto e considerazione del valore culturale della musica

vada precisamente ribaltato: non è il valore economico che può

far comprendere l’importanza della musica nella vita nazionale,

ma è la marginalizzazione, l’umiliazione del valore culturale

della musica nel nostro Paese a fare sì che l’industria

musicale sia così poco significativa economicamente.

2) Nelle ricerche della Bocconi non è mai apparso un dato sulle

apparecchiature di riproduzione del suono (in quella del 2005 il dato

è indicato come “non disponibile”). Ci sono buone

ragioni metodologiche perché questo non sia avvenuto: non è

sempre facile ascrivere tutte queste apparecchiature a un impiego musicale

in senso stretto, e i dati sono certamente eterogenei e di difficile

raccolta. Certamente i lettori di cd e di mp3, gli impianti hi-fi, gli

impianti per le discoteche dovrebbero rientrare, mentre è più

difficile valutare il peso da dare alle radio, alle autoradio, agli

home-theater, e (perché no?) ai televisori e ai pc. Anche solo

limitandosi agli iPod, a cd e masterizzatori e agli hi-fi “classici”

si tratterebbe di cifre considerevoli, che aumenterebbero non di poco

il valore del comparto musicale. Ma a me pare che la mancata inclusione

di quei dati rifletta un carattere difensivo dell’industria musicale

che è a sua volta sintomo (e causa) della sua crisi. Non credo

che ci sarebbe da scandalizzarsi se qualcuno sostenesse che la radio

non potrebbe esistere senza i prodotti dell’industria musicale;

in misura minore lo si potrebbe dire della televisione; quanto il mercato

dei pc e di Internet oggi sia guidato dalle attività musicali

(scaricare files, masterizzare, ecc.) ce lo dicono le stesse pubblicità

delle maggiori aziende del settore. La musica muove interessi colossali,

ma l’industria musicale contempla il proprio ombelico, e lo trova

piccolo, sì, ma bello.

Il mio corso di Economia dei beni musicali (corso di laurea in Scienze

e Tecnologie della Comunicazione Musicale) inizia l’8 novembre

2006 alle 15:30 (Via Comelico 39/41, Milano, Aula Alfa).

18 luglio 2006 - Saluti

Al termine dello sciopero dei taxi, con giornalisti picchiati e passanti

insultati, dopo il blocco ferroviario da parte dei tifosi di una squadra

retrocessa, e precedenti disordini con un fotografo in prognosi riservata

ecc. ecc., mentre in Libano e Israele ci si bombarda, e dopo che (mirabile

confluenza del tutto) un gruppo di tifosi della nazionale è passato

canticchiando minacciosamente il pò pò pò davanti a un ristorante libanese

dove cenavo, parto. Come forse dimostra la foto qui sotto, scattata

all'Avana qualche settimana fa, è meglio essere in piccola ma buona

compagnia. Un abbraccio a tutti.

27 marzo 2006 - La dichiarazione IVA di Prodi

Riporto un breve stralcio della notizia che l’edizione on-line

di Repubblica dedicava il 26 marzo sera all’intervento di Romano

Prodi alla manifestazione “L’Unione fa la Musica”.

Prodi ha individuato anche alcuni punti che questa legge dovrebbe

toccare, e ha anche sottolineato che occorre che vi sia un coordinamento

tra i ministeri competenti: “Per quanto riguarda l'Iva –

ha detto Prodi – penso a una diminuzione dal 20 al 15 cento ma,

non illudiamoci che questo cambia il mercato. Ridurre l'Iva è

un atto, certo, di giustizia”.

Ho l’impressione che il cronista non abbia capito bene (non solo

la consecutio e la punteggiatura): del resto l’articolo pubblicato

sull’edizione cartacea del quotidiano, il 27 marzo, non porta

tracce della presunta dichiarazione di Prodi sull’IVA.

L’argomento, ovviamente, è l’IVA sui prodotti fonografici,

che è attualmente del 20%. Spiego qui di seguito perché

– secondo me – è impossibile che Romano Prodi abbia

veramente detto quello che la notizia gli attribuiva.

Nei paesi dell’Unione Europea esiste un’aliquota IVA ordinaria,

che i paesi sono liberi di variare entro un minimo e un massimo.

Per esempio (la lista completa si trova qui: http://www.e-services.agenziaentrate.it/aliquote_iva/aliquote_iva-01.htm),

l’aliquota ordinaria a Cipro è del 15% (valore minimo),

in Gran Bretagna è del 17,5%, in Svezia del 25% (valore massimo).

In Italia è del 20%.

Esistono poi aliquote ridotte (al massimo due), che le singole legislazioni

nazionali applicano a prodotti e servizi particolari. Per esempio,

la Danimarca non ha aliquote ridotte, la Gran Bretagna ne ha una (il

5%), l’Italia ne ha due (quella ridotta del 10% e quella superridotta

del 4%). Le direttive comunitarie stabiliscono rigorosamente l’applicabilità

delle aliquote ridotte a questo o a quel bene o servizio (l’elenco

si trova nell’allegato H della Sesta Direttiva del Consiglio del

17 maggio 1977, successivamente modificata, che si può vedere

qui: http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1977/it_1977L0388_do_001.pdf).

La ragione è semplice: il trasferimento di una certa categoria

di beni a una aliquota ridotta non deve rientrare nell’autonomia

decisionale dei singoli stati, dato che provvedimenti unilaterali sarebbero

turbativi della concorrenza.

Questo è il quadro normativo che ha finora impedito la riduzione

dell’IVA sui fonogrammi. I fonogrammi non sono compresi nella

lista dei beni ammessi alle aliquote ridotte; le uniche possibilità

per ridurre l’IVA “sui dischi” sono le seguenti: 1)

ridurre l’aliquota ordinaria, cioè su tutti i beni e servizi;

2) rinegoziare la direttiva europea sulle aliquote ridotte.

La prima ipotesi è inapplicabile, per gli effetti devastanti

che avrebbe sul gettito, e in ogni caso non avrebbe il carattere selettivo,

rivolto ad aiutare l’industria discografica in crisi, che viene

invocato dagli operatori del settore. La seconda ipotesi trova un’opposizione

determinatissima da parte di alcuni stati membri, in particolare la

Gran Bretagna: quindi, occorrerebbe un’azione concertata di molti

paesi dell’Unione, col rischio comunque di trovarsi di fronte

a un veto (le modifiche all’elenco dell’allegato H devono

essere approvate all’unanimità).

Se ne era accorta a suo tempo la titolare del ministero della cultura

del governo Zapatero appena insediato, che aveva prima annunciato in

pompa magna la riduzione dell’IVA sui dischi in Spagna, per fare

una precipitosa marcia indietro (del tutto ignorata dai media) pochi

giorni dopo.

Quindi, ridurre l’IVA sui fonogrammi dal 20% al 15% sarà

senz’altro un atto di giustizia, ma è quasi impossibile

da realizzare: Prodi, con la sua esperienza europea, non può

non saperlo.

13 marzo 2006 - Se ne vado

«Che lei si alzi e se ne vada è una cosa che lei non può

dire», ha detto Lucia Annunziata all’inizio del battibecco

finale con Silvio Berlusconi, nella ben nota intervista del 12 marzo.

E cosa ha risposto il Presidente del Consiglio? «Allora, mi alzo

e se ne vado.» Un piccolo lapsus. Può essere

interpretato in due modi:

1. Berlusconi ha una scarsa padronanza della lingua italiana;

2. quando è alterato, Berlusconi dice quello che pensa veramente:

e cioè che lui si alza, ma in realtà è Lucia Annunziata

che se ne va.

Teniamone conto, perché anche quando gli elettori gli avranno

detto che se ne deve andare, farà di tutto perché siano

loro ad andarsene. Non è un errore, e non è uno scherzo.

2 novembre 2005 - Rock e lento

Chissà se avevamo davvero bisogno del giochino “rock/lento”. Nuovo,

comunque, non è: si rigenera a qualche anno di distanza dall’edizione

precedente, cambiando titolo per le due categorie. Negli anni d’oro

del rock si chiamava “in/out”. Però Adriano Celentano e i suoi autori

potevano trovare un nome diverso per la categoria “out”: “lento” funziona

malissimo. Prima di tutto, per ragioni logiche: Celentano, o chi per

lui, contrappone due categorie, una delle quali però implica l’altra.

Mi spiego. Fin dall’epoca del rock ‘n’ roll originale, quello al quale

Celentano si è sempre ispirato, il genere era definito dalla compresenza

nel repertorio di brani veloci, agitati (Blue Suede Shoes,

All Shook Up) e di brani lenti (Love Me Tender, Crying

In The Chapel). Il personaggio di Elvis Presley, e con lui il rock

‘n’ roll “classico”, sostanzialmente si regge grazie all’identificazione

fra la sovreccitazione del bulletto di provincia con la tenerezza romantica

del bravo studente, e sulla difficoltà di decidere quale dei due sia

più pericoloso. Dunque, fin dagli anni cinquanta “rock” e “lento” non

sono contrapposti, ma due anime (Jekyll e Hyde?) della stessa musica.

Quando poi, nella seconda metà degli anni sessanta, la musica diretta

al consumo simultaneo di un largo pubblico giovanile di massa (la definizione

è di Simon Frith) comincia a chiamarsi “rock” e basta, la “slow rock

ballad”, cioè il “lento” del “rock”, diventa una componente ancora più

significativa del genere. È mai possibile immaginarsi il rock senza

Yesterday, Lady Jane, Michelle, Since

I’ve Been Loving You, Wish You Were Here? Quindi il rock

è anche lento. Se posso aggiungere una considerazione personale, il

fatto che Celentano, per accontentare la parrocchietta, abbia qualificato

Zapatero come “lento” mi è parso squallido, ai confini del miserabile.

Ma se Zapatero è “lento” come It’s All Over Now, Baby Blue,

come For No One, come God Only Knows, come A Salty

Dog, come Bridge Over Troubled Water, come Imagine,

come Purple Rain, e Celentano è “rock” come Prisencolinensinainciusol

e come Tre passi avanti, non ho dubbi su chi e che cosa scegliere.

1 luglio 2005 - Dove sono i nostri Billy Bragg?

Ho un’opinione (modesta e poco originale, lo so): che la fame

dell’Africa sia il risultato di secoli di rapina delle risorse

naturali e umane di quel continente da parte della “civiltà

occidentale”. Capisco che risvegliare centinaia di milioni di

coscienze addormentate, anche solo sulle conseguenze tragiche di quella

rapina, possa essere utile. Ma se non si fa niente per accennare (almeno!)

alla causa principale della rovina dell’Africa, si rischia di

ingigantire quel circolo vizioso di aiuti, corruzione, debiti che alimenta

i conti in banca di qualche dittatore e il giro di affari delle imprese

occidentali coinvolte nelle opere finanziate dagli aiuti.

Non discuto la buona fede di Bob Geldof, né di alcuno dei musicisti

coinvolti nel Live Eight. Ma mi fa specie la presenza del tutto minoritaria

– soprattutto nel programma di Roma – di cantanti e gruppi

che abbiano fatto della lotta contro quella rapina una ragione profonda

della loro attività artistica. Non importano le etichette politiche;

chiamiamola lotta antimperialista, anticapitalista, chiamiamola pure

indipendenza artistica, dignità personale: credo che chiunque

legga queste righe abbia idea del profilo dei musicisti che potrebbero

salire sul palco del Circo Massimo dando il senso di una radicata e

radicale solidarietà con la tragedia africana e con tutti gli

oppressi del mondo, e di quelli che invece sarebbero comunque bene accolti

per una testimonianza, ma la cui traiettoria artistica e professionale

si è sempre mossa lontanissimo da quella solidarietà.

Ora, è evidente che questi ultimi siano in larghissima maggioranza.

Intendiamoci bene, non invoco una selezione di “duri e puri”.

Ma, vivaiddio, questa è una manifestazione politica, secondo

le chiarissime indicazioni dei promotori. E allora assume un segno politico

illuminante (e poco gradevole) non la presenza di Biagio Antonacci,

Laura Pausini, Cesare Cremonini e di tutte le altre benemerite star

del pop che hanno voluto partecipare, ma l’assenza (che non si

può non pensare sia deliberata, programmata) di tanti altri nomi

che certamente rappresentano meglio presso i giovani italiani le istanze

di lotta contro lo sfruttamento e la povertà. L’elenco

sarebbe lunghissimo, ma basterebbe voler dare un’occhiata alla

programmazione dei centri sociali, delle feste politiche, e perfino

alle classifiche di vendita dei dischi per rendersene conto. C’è

una lunga storia, che va dai Cantacronache alle posse, che è

stata messa alla porta. Come al solito, bisogna dire.

Insomma, a Edinburgo ci sarà Billy Bragg. Dove sono i nostri

Billy Bragg, il 2 luglio? Forse la direzione artistica del concerto

romano (toh! Un discografico!) ha valutato che ci avrebbero fatto fare

brutta figura?

26 maggio 2005

You’ll Never Walk Alone è stata scritta da Richard

Rodgers (musica) e Oscar Hammerstein II (parole), per il musical Carousel,

che debuttò a Broadway il 19 aprile 1945. Il clima della Seconda

Guerra Mondiale, che stava per finire, non è certamente estraneo

al carattere sia della melodia che del testo. La canzone ha avuto molti

interpreti, tra i quali Judy Garland, Frank Sinatra, Perry Como, Conway

Twitty, Nina Simone.

Nell’ottobre del 1963 uscì una versione su 45 giri di Gerry

and The Pacemakers, un gruppo di Liverpool che dal giugno del 1962 aveva

firmato un contratto con Brian Epstein e incideva per la Columbia sotto

la direzione artistica di George Martin. Il singolo salì al secondo

posto delle classifiche inglesi nella settimana del 26 ottobre, dopo

Do You Love Me? di Brian Poole and The Tremeloes e davanti

a She Loves You dei Beatles, e fu al primo posto per tutto

novembre, prima di cedere proprio ai Beatles.

Oltre che dai tifosi del Liverpool, che l’hanno adottata come

inno ufficiale, la canzone è stata a lungo cantata durante le

marce per la pace negli anni sessanta.

Il testo dice così: «Quando cammini in una tempesta / tieni

alta la testa / e non aver paura dell’oscurità. / Alla

fine della tempesta / c’è un cielo dorato / e il canto

dolce e argentino dell’allodola. / Continua a camminare nel vento

/ continua a camminare nella pioggia / nonostante i tuoi sogni siano

scossi e agitati… / Cammina, cammina, con la speranza nel cuore

/ e non camminerai mai da solo / non camminerai mai da solo.»

Ferale per il Presidente del Consiglio, l’ascolto della canzone

potrebbe essere suggerito (e magari imposto) ai politici dell’opposizione,

sostituendo il futuro degli ultimi due versi con un imperativo.

25 maggio 2005

A un mese di distanza, riparo a una mancanza di informazione. Durante

lo spettacolo di Appunti partigiani del 25 aprile scorso gli

Stormy Six hanno eseguito per la prima volta una nuova orchestrazione

di Stalingrado e La fabbrica. Al gruppo (erano presenti

Carlo de Martini, Tommaso Leddi, Umberto Fiori, Franco Fabbri, Pino

Martini) si sono aggiunti gli archi di una formazione proveniente da

varie orchestre, compresa quella del Teatro alla Scala: Daniele Parziani

e Alessandro Vavassori (violini), Francesco Lattuada e Danilo Rossi

(viole), Luca Franzetti e Mario Brunello (violoncelli), Omar Lonati

(contrabbasso). L’orchestrazione era a cura di Tommaso Leddi e

Carlo De Martini.

A giudicare dalle reazioni del numerosissimo pubblico presente e dai

messaggi che sono arrivati nei giorni successivi, è stata una

bella cosa. Naturalmente nessun giornale ne ha dato notizia, ma questo

è del tutto normale. Purtroppo senza gli archi aggiunti, le due

pericolossime canzoni (da evitare accuratamente in festival, spettacoli

e dischi “di sinistra”, come il Primo Maggio, il Mantova

Musica Festival, le antologie discografiche dedicate alla Resistenza)

saranno eseguite nuovamente nella serata inaugurale del Mittelfest,

a Cividale del Friuli, il 16 luglio 2005. È un luogo periferico,

i moderati possono stare tranquilli.

18 maggio 2005

Due piccole osservazioni sulla laurea in Scienze della Comunicazione

conferita a Vasco Rossi:

1) Chissà se i colleghi giornalisti impareranno mai che la laurea

ad honorem la si dà ai morti (quella che si dà ai vivi

si chiama laurea honoris causa). Pare che la toga indossata da Vasco

Rossi allo Iulm costasse 700 euro. Si spera che fosse abbastanza ampia

per permettergli di fare discretamente i debiti scongiuri.

2) Vasco Rossi è un bravo autore di canzoni, un ottimo cantante

rock, un grande comunicatore, non si discute. Ed è anche una

persona cordiale e rispettabilissima. Non c’è nulla di

male se lo Iulm (oltre che farsi un po’ di pubblicità)

ha ritenuto di premiarlo. Però, non molto tempo fa, alla stessa

università è stato proposto di ospitare la conferenza

internazionale della più grande associazione di studi sulla popular

music, dove sarebbero intervenuti più di trecento studiosi di

oltre trenta paesi, a portare i risultati delle loro ricerche, coltivate

nelle numerosissime università di tutto il mondo (Italia compresa)

dove si studia seriamente la popular music. I responsabili dello Iulm

hanno detto che non erano interessati. La conferenza si farà

lo stesso, alla Sapienza di Roma, dal 25 al 30 luglio 2005. I colleghi

giornalisti e capiservizio che hanno dedicato alla laurea di Vasco Rossi

colonne e colonne, sono gentilmente invitati ad assistere. Come uno

degli organizzatori mi aspetto – prima o poi – una laurea

honoris causa (ma anche ad honorem andrebbe bene lo stesso).

9 maggio 2005

Quando canto “… gli alpini che muoiono, traditi lungo il

Don”, in una canzone che ho scritto qualche anno fa (giù

la maschera: nel 1973), ho in mente alcune cose precise. Il fratello

di mio padre, mio zio, il tenente Guido Fabbri, è morto in Russia.

Era nella divisione Julia, battaglione Cervino. A quanto pare fu visto

l’ultima volta avanzare a mani nude contro un carro armato sovietico.

Gli hanno dato la medaglia d’argento al valor militare alla memoria,

che fu appuntata in una cerimonia commovente sul petto del futuro autore

de La fabbrica e coautore di Stalingrado. Il mio.

Oggi festeggio (non celebro: festeggio) insieme a voi la vittoria dell’Unione

Sovietica e degli altri Alleati contro il nazifascismo, convinto che

quella vittoria abbia liberato non solo gli antifascisti, non solo quelli

come mio zio che andarono al fronte per senso del dovere e patriottismo,

ma anche gli stessi fascisti, molti dei quali – se avessero vinto

– se ne sarebbero pentiti amaramente.

Certo, ci sono molte ragioni per cui questa festa non può essere

gioiosa come altre: non ultime che il nazismo e il fascismo esistono

ancora, che ancora c’è la guerra, e che molti delitti compiuti

da fascisti in questi ultimi sessant’anni sono rimasti impuniti.

E, naturalmente, che quella vittoria è stata per molti europei

l’inizio di un periodo oscuro, come insistono quotidianamente

gli opinionisti.

Nonostante il titolo della canzone che ho cantato mille volte –

che ripete il nome della città la cui resistenza ha cambiato

il corso della guerra, come concordano gli storici di ogni tendenza

– non sono né stalinista, né esperto di Stalin.

Mi ricordo solo (cosa di cui quegli opinionisti sembrano dimenticarsi)

che Stalin morì nel 1953, che i suoi crimini vennero denunciati

da Chruscev nel ventesimo congresso del Pcus, nel 1956, e che se la

revisione della storia può spingersi a trovare un nesso fra l’affermazione

del nazismo e la minaccia del bolscevismo, allora si potrebbe anche

pensare che per l’isolamento dell’Urss e per le restrizioni

della libertà che colpirono i cittadini di quel paese e dei suoi

satelliti, un ruolo, chissà quanto piccolo, devono pur averlo

giocato le politiche delle potenze occidentali. Ma temo che ci si perderebbe

in una discussione infinita.

Vorrei, invece, festeggiare quella vittoria – se mi è permesso

– con lo stesso spirito con cui ancora oggi i francesi (e con

loro gli uomini liberi del mondo) festeggiano la Presa della Bastiglia.

Nessuno si nasconde che il periodo culminante della Rivoluzione Francese

abbia preso il nome di Terrore, che siano state tagliate molte teste

di innocenti, che gli ideali di libertà, uguaglianza, fratellanza,

siano stati portati in giro per l’Europa dalle armate di un imperatore.

Il 14 luglio, ugualmente, si scende per le strade e si balla. Così

dovremmo fare il 9 maggio.

Un’ultima annotazione. Qualche anno fa, alla radio, ho sentito

gli argomenti di un giovane economista rampante. Diceva che da quando

non c’è più l’Unione Sovietica, e dunque la

minaccia che forti proteste popolari siano anche solo moralmente appoggiate

da una grande potenza mondiale, non aveva più senso che le nazioni

capitaliste si sforzassero di mantenere lo stato sociale. In sostanza,

quell’economista ci spiegava che se fino a ora avevamo avuto l’assistenza

sanitaria, le pensioni, la scuola pubblica, dovevamo ringraziare l’Armata

Rossa. Be’, per questo io la ringrazio ancora adesso.

3 maggio 2005

Sono passate alcune settimane dalle mie dimissioni dalla direzione artistica

del Mantova Musica Festival, e ancora il MMF non le ha annunciate. D’altra

parte, nessun altro annuncio è stato fatto, a parte una lettera di invito

spedita a organizzatori musicali di tutta Europa (scritta a suo tempo

da me, ma inviata sicuramente dopo le mie dimissioni) che riporta ancora

il mio nome fra i direttori artistici. Poco male. So che questa trascuratezza

non è dovuta a malizia. Però, da qualche parte si deve poter leggere

perché mi sono dimesso. Questa è l’occasione.

Dai primi di novembre del 2004 esiste un testo, redatto da me, che indica

le linee programmatiche del Mantova Musica Festival 2005. Questo testo,

approvato dai promotori del MMF, è stato utilizzato in varie occasioni

anche per presentare a enti pubblici, in atti ufficiali, il progetto

del Festival, con l’indicazione della mia responsabilità artistica (primus

inter pares, insieme a Titti Santini e Vittorio Cosma).

Arrivati a metà aprile 2005, cioè a un mese e mezzo dalla data dell’inizio,

ragioni di budget (largamente prevedibili mesi e mesi prima) hanno suggerito

tagli al programma, ma con una distribuzione secondo me iniqua, affliggendo

in modo particolare gli aspetti innovativi, e con il forte suggerimento

di mantenere un occhio particolarmente attento ai nomi di richiamo.

Ho dedicato più di un articolo alla debolezza del concetto di “nome

di richiamo” e all’odiosità della distinzione fra “big” ed “esordienti”

in un contesto come quello di Mantova, e in presenza di una situazione

nella quale il mercato tradizionale è asfittico, mentre decine o centinaia